Einleitung

Dieses Onlinebuch möchte ein Ratgeber für deutsche Autodidakten sein, die sich die japanische Sprache aneignen möchten.

Der Ratgeber richtet sich an deutsche Muttersprachler, die gerne strukturiert und von Grund auf eine Sprache lernen möchten. Die Herangehensweise ist so konzipiert, dass Lernende mit eher logisch-mathematischen Denken dem Stoff leicht folgen können. Trotz einer üblicherweise begrenzten Freizeit soll der Lernende befähigt werden, stetig Lernerfolge erzielen zu können.

Durch seine grundsätzlich andere Herangehensweise möchte sich der Inhalt des Ratgebers von vielen üblichen Sprachlehrbüchern unterscheiden. Normalerweise werden solche Lehrbücher von Muttersprachler der zu lernenden Sprache verfasst oder von Personen mit exzellenten Sprachkenntnissen. Im Gegensatz dazu möchte der Verfasser, selbst deutscher Muttersprachler, seine Lernerfahrungen mit der japanischen Sprache in diesem Ratgeber festhalten und mit interessierten Lesern teilen. Erklärungen sind deshalb immer aus der deutschen Perspektive auf die japanische Sprache gegeben und nicht umgekehrt.

Aufgrund der besseren Lesbarkeit wird im Text das generische Maskulinum verwendet. Gemeint sind jedoch immer alle Geschlechter.

Grundlagen: Sprachenlernen

Bevor wir uns dem eigentlichen Lernen der Sprache zuwenden, behandelt dieses Kapiel die Grundlagen des Sprachenlernens. Es werden absichtlich keinerlei Bezüge zur japanischen Sprache in diesem Kapitel gemacht.

Vor dem Lernen einer Sprache ist es wichtig, sich der eigenen Motivation bewusst zu werden. Danach definieren wir Sprache und die Arten der Kommunikation im Detail. Gerade das Gehirn spielt eine wichtige Rolle beim Erlernen einer neuen Fremdsprache. Zudem ist Lernen immer mit einer Zeitplanung verbunden.

Motivation

Motivation ist definiert als die

Gesamtheit der Beweggründe [...], die eine Entscheidung [...] beeinflussen [oder] zu einer Handlungsweise anregen.1

D.h. es gibt üblicherweise einen Grund, warum jemand sich entschließt, eine Fremdsprache lernen zu wollen. Am Anfang ist die Motivation bekanntlich hoch, doch während dem Lernen sinkt sie ab, bis man sich fragt, warum man damit angefangen hat. Da das Lernen einen längeren Zeitraum umfassen wird, ist es wichtig, sich immer wieder der eigenen initialen Motivation klar zu sein.

Hier ist eine Liste an üblichen Motivationen:

- Soziale Kontakte: Man kennt im Familien- oder Freundeskreis Personen, mit denen man sich unterhalten und austauschen möchte.

- Reisen: Man möchte ein bestimmtes Land besuchen und sich dort durch Sprache verständigen können.

- Medien: Man würde gerne Filme, Musik, Comics oder Bücher in ihrer Originalsprache genießen können.

- Beruflich: Sprachkenntnisse können die Karrierechancen verbessern.

- Schulisch: Es kann auch sein, dass man durch Notenvergabe eher dazu verpflichtet wird, eine Sprache zu lernen.

Was auch immer die Motivation sein mag, es ist sinnvoll, sie im Auge zu halten. Daher empfehle ich, dass der Lerner zu Beginn sich Zeit nimmt, die eigene Motivation klar für sich zu verbalisieren und zu formulieren. Es sollte eine kurze, klare Nachricht an das zukünftige Ich sein und erklären, warum man mit dem Sprachenlernen begonnen hat. Am besten sind ein oder zwei Sätze, die eine Antwort auf eine Warum-Frage sind, in folgendem beispielhaften Stil:

Du wolltest Sprache X lernen, weil ...

Möglicherweise hat die Aussage auch eine zeitliche Komponente, die realistisch erreichbar ist. Wenn man z.B. eine Reise plant, einen Kontakt besucht oder ein Medium auf dem Markt kommt, hat man einen festen Zeitpunkt, den man vielleicht als selbst gesteckte Frist erreichen möchte. Ein solches Datum kann mit in die Motivation aufgenommen werden, um auf ein Ziel hinzuarbeiten.

Der Motivationstext sollte nun gut lesbar an einer für den Lerner prägnanten Stelle sichtbar sein. Das kann z.B. als aufwändig eingerahmtes Bild an der Wand im Bürozimmer hängen oder als Hintergrundbild auf dem Desktop oder dem Smartphone sein. Ich empfehle hier sich absichtlich Zeit zu lassen und den Text mit positiven Motiven, Bildern, Farben anzureichern. Gerade Bilder, die einen emotional berühren, sollten ausgesucht werden, wie z.B. der soziale Kontakt, das Reiseziel oder Inhalte von Medien. Umso mehr Zeit man in die Erstellung der Erinnerung an das Motivationshoch steckt, desto stärker und emotionaler wird man zurückerinnert, wenn man den Text in einem Motivationstief anschaut. Daher sollte es nicht ein simpler Post-It aufkleber am Bildschirmrand sein oder ein kurz unleserlich geschriebes Blatt Papier an der Wand.

Es mag erstmal komisch erscheinen, dass man soviel Zeit in das Klarmachen und Erinnern der eigenen Motivation stecken soll, bevor man mit dem eigentlichen Sprachenlernen beginnt. Doch gerade bei dem längeren Prozess des Lernens einer Fremdsprache ist die Motivation die Antriebskraft, die das eigene Gehirn immer wieder überzeugt, neue Dinge aufnehmen zu wollen. Ich würde mir wünschen, dass vor allem Schulen und Sprachkurse sich zu Beginn stärker mit diesem Thema befassen.

Kommunikation

Was ist Sprache überhaupt? Eine bestimmte Sprache ist ein komplexes System der Kommunikation. Wir Menschen nutzen die sog. natürliche Sprache, die wir üblicherweise unterteilen in Lautsprache (reden, hören) und geschriebene Sprache (schreiben, lesen). Alles das tun wir, um miteinander kommunizieren zu können. Kommunikation ist der Austausch bzw. die Übertragung von Informationen (also Mitteilung). Eine übliche Kommunikation beinhaltet wie Gedanken (Vorstellungen, Meinungen) jemanden verlassen und in jemand anderen hineingelangen.

In diesem Geflecht positioniert sich nun der Sprachenlerner als Kommunikationspunkt. Als Mensch hat er normalerweise Ohren zum hören und einen Mund zum sprechen der Lautsprache. Zudem hat er Augen zum lesen und Hände zum schreiben der geschriebenen Sprache. Wir können das in einer einfachen Tabelle folgendermaßen festhalten:

| Eingang | Ausgang | |

|---|---|---|

| Gesprochene Sprache (auditiv) | Ohr, hören | Mund, sprechen |

| Geschriebene Sprache (visuell) | Augen, lesen | Hand, schreiben |

Es gibt grundsätzlich jeweils zwei Ebenen: auditive oder visuelle Übertragung und Ein- oder Ausgabe. Jede der vier Modalitäten (hören, sprechen, lesen, schreiben) birgt gewisse Herausforderungen.

Muttersprachler haben von Geburt an durch auditive Reize die Sprache gehört und gelernt sie nachzusprechen. In der Schule lernen sie im Kindesalter das Lesen und Schreiben von einzelnen Buchstaben zu Wörtern bis hin zu Sätzen. Ihr Gehirn und Lebensabschnitt ist ideal darauf ausgelegt, gesprochene und geschriebene Sprache zu erlernen.

Als spät anfangender Lerner einer Fremdsprache kann man auf diese Vorteile nicht zurückgreifen. Dafür kann man sein reifer gewordenes Gehirn ausnutzen: Man kennt sich selbst gut, versteht besser komplexe Zusammenhänge und kann möglicherweise besser abstrahieren. Mit dem breiten Schatz an bereits gesammelter Lebenserfahrungen, kann man das Lernen für sich optimieren, um mit wenig Aufwand schon viel erreichen zu können.

Eine Optimierung könnte sein, sich auf ein Modalität zu konzentrieren und die anderen kaum oder garnicht zu beachten. Zum Beispiel könnte ein Lernender sich entschließen nur Radio in der Fremdsprache hören zu wollen, weshalb das Sprechen, Lesen und Schreiben nicht zusätzlich erlernt werden muss. Ich würde aber sehr davon abraten, da alle Modalitäten miteinander verknüpft sind: Lernmaterial ist üblicherweise in geschriebener Form, das Schreiben benötigt man zum Nachschlagen, beim Lesen hört man eine Stimme im Kopf, die gehörten Laute müssen korrekt sein, sonst entsteht eine Diskrepanz. Als Lernender sollte diese Vernetzung als Chance sehen, da sie mehr Assoziationen schafft und Reize für das Gehirn erzeugt, was das Lernen erleichtert.

Bei der Modalität Schreiben ist zwar die Hand erwähnt, was auf das Schreiben mit Stift und Papier hindeutet, aber eigentlich nicht gemeint ist.

Im heutigen digitalen Zeitalter wird viel mit echten Tastaturen an PCs oder virtuellen Tastaturen an Smartphones getippt.

Lernmaterial ist häufig in digitaler Form online zu erhalten oder Apps auf dem Handy unterstützen die Lernenden.

Außer man möchte wirklich persönliche Briefe schreiben können, spielt sich die meiste Texterzeugung an digitalen Geräten ab.

Daher empfehle ich die Fremdsprache absichtlich tippend und nicht mit Stift schreibend zu erlernen.

Nur die gesprochene Sprache anzuhören hat den Nachteil, dass sie nicht greifbar ist: Ausschließlich von der Stimme erzeugte Laute zu betrachten, die über Schallwellen über die Luft übertragen werden, dienen sehr schwer als Lernmaterial zum Erlernen einer Sprache. Die geschriebene Sprache hat den Vorteil, dass sie die gesprochene Sprache in Schrift kodiert, also anfassbar macht. Dadurch können erst Erklärmaterialien, Wörterbücher und Anschauungsbeispiele erzeugt werden. Für Fremdsprachenlernende ist somit die geschriebene Sprache ein unerlässliche Lernquelle.

Die geschriebene Sprache besteht, vereinfacht gesagt, aus Schriftzeichen, die wiederum Wörter, die wiederrum Sätze formen. Ein Satz ist eine in sich geschlossene sprachliche Einheit, die eine Äußerung enthält. Die deutsche Sprache hat alphabetische Schriftzeichen bestehend aus Konsonanten und Vokale. Damit werden Wörter geformt, die sich grob in folgende Haupt-Wortart unterteilen lassen:

- Substantive (Nomen, Hauptwörter): Bezeichnen Dinge wie Tisch aber auch Ideen wie Feindlichkeit.

- Adjektive (Eigenschaftswörter): Erklären, wie die Dinge sind, z.B. ein blauer Tisch oder eine verdeckte Feindlichkeit.

- Verben (Tätigkeitswörter): Sagen etwas über die Handlung aus, was passiert, z.B. jemand sitzt am Tisch.

In der Fremdsprache lassen sich Sprachkonzepte wie Schriftzeichen, Wörter und Haupt-Wortart ebenfalls finden, an dem sich der Lernende orientieren kann. Schlussendlich will man in die Lage versetzt werden, Sätze in der Fremdsprache hören, sprechen, lesen und schreiben zu können. Dafür ist es notwendig, Schriftzeichen verstehen und Wörter übersetzen zu können. Die Grammatik gibt ein Regelwerk an, wie Wörter und Wortformen so aneinandergereiht werden, dass die Intention, was man sagen möchte, auf der anderen Seite ankommt.

Das Gehirn

Das Erlernen einer Sprache geschieht im Gehirn des Lernenden. Dabei ist das Denkorgan gleichzeitig der Freund und Feind eines Sprachenlerners.

Es ist ein Freund, weil es ein Sprachzentrum besitzt, welches für die Sprachverarbeitung und -produktion verantwortlich ist. Obwohl man breits eine Muttersprache erworben hat, ist das Gehirn in der Lage, eine oder gar mehrere Fremdsprachen zu erlernen. Das bedeutet, egal in welchem Lebensalter der Lernende sich befindet, durch die richtige Konditionierung erlaubt das Hirn eine zusätzliche Sprachfähigkeit zu erwerben. Manchen Menschen kann es leichter fallen eine Sprache zu lernen, z.B. wegen ihrer Genetik oder frühen Spracherfahrungen.

Das Gehirn ist aber auch gleichzeitig unser Feind, denn es möchte auch vergessen. Man kennt vielleicht das Gefühl, wenn Erinnerungen verblassen und sich nicht mehr im Detail daran erinnert werden kann. Gerade belanglose, unemotionale Momente wie das gestige Mittagessen wird oft schnell vergessen. Sind aber Emotionen im Spiel, werden Verbindungen zwischen Neuronen stärker ausgebildet und die Gedächtnisspur ist ausgeprägter. Bei chronischer Stress verringert sich das Erinnerungsvermögen, d.h. gestresste Menschen behalten nicht viel und vergessen schneller. Daher ist es wichtig, nicht unter Stress eine Sprache lernen zu wollen. Während man eine zweite Sprache lernt, bleibt trotzdem immer noch der Alltag mit all seinen Eindrücken, Arbeitsaufgaben und sozialen Interaktionen. Sollte unser Gehirn von allen Erinnerungen gerade die über erlernte Fremdsprachedetails verblassen lassen, wird uns das Sprachenlernen erschwert.

Mit Tricks können wir unser Gehirn überlisten, die erlernte Fremdsprache zu behalten. Wie können z.B. Gedächtniskünstler lange Ziffern- oder Kartenfolgen im Gehirn speichern? Sie wenden immer eine sog. Mnemotechnik wie die Loci-Methode an, in dem Gedächtnisinhalte auf einem erdachten Weg abgelegt werden, um sich dann beim geistigen Entlangwandern wieder zu erinnern. Hier wird ausgenutzt, dass Bilder besser im Gedächtnis bleiben und das Gehirn assoziativ funktioniert. Andere Techniken sind Merksätze und Merkbilder, die sich hervorragend für das Lernen von Vokabeln eignen. In Kombination mit verteilten Wiederholungen bleiben erlernte Konzepte länger im Gedächtnis.

- https://de.wikipedia.org/wiki/Sprachzentrum

- https://de.wikipedia.org/wiki/Spracherwerb

- https://www.dasgehirn.info/aktuell/frage-an-das-gehirn/wieso-faellt-es-manchen-menschen-leichter-fremdsprachen-zu-lernen

- https://www.dasgehirn.info/aktuell/frage-an-das-gehirn/warum-vergessen-wir

- https://de.wikipedia.org/wiki/Loci-Methode

Merksätze

Merkhilfen wie Merksprüche und Merksätze (auch Eselsbrücken genannt) helfen uns Information besser einzuprägen, da sie die assoziative Arbeitsweise unseres Gedächtnisses ausnutzen. In der Psychologie sind Assoziationen Verknüpfungen von Vorstellungen. Dinge, die wir zuerst nicht als verknüpft ansehen, können mit einer Merkhilfe verbunden und damit leichter gelernt werden. Dabei können Mentalfaktoren ausgenutzt werden wie Fantasie, Visualisierung, Logik, Emotion, Lokalisation und Assoziation.

Für die deutsche Sprache gibt es Merksätze, die Besonderheiten in Wortnutzung und Grammatik einprägen sollen. Ein Beispiel ist folgender Merkspruch:

Bei "seit" geht es um die Zeit. "Seid", wenn sie es sind.

Hier wird ausgenutzt, dass eine Regelmäßigkeit entsteht, wenn man die Endungen (fett gedruckt) in Zusammenhang bringt. Dadurch entsteht die einfacher zu merkende "seit"-"Zeit" Verknüpfung im Gedächtnis.

Ein anderere Merkhilfe in der Geographie ist die Nutzung des deutschen Fragewortes Wo?, um sich auf Karten zu merken, dass links Westen und rechts Osten liegt. Hier wird ausgenutzt, dass Deutsch von links nach rechts gelesen wird und das Fragewort bekannt ist. Erst durch die Merkhilfe entsteht eine vorher noch nicht vorhandene Assoziation, die man nicht mehr so leicht vergisst.

Merksätze sind oft nur so gut, wie sie zum Lernenden passen. Wird beispielsweiße eine gewisse Kenntnis vorausgesetzt, die der Lernende nicht hat, kann selbst die Merkhilfe keine richtige Hilfe darstellen. Die besten Merkhilfe sind die, die persönlich sind: Hat man besondere Momente im eigenen Leben erlebt, lassen sich die Erfahrungen in Merksprüche einbetten. Jedoch kann es sehr aufwendig sein, Merksätze selbst zu schreiben, da man sich auf die aufwendige Suche nach passenden Assoziationen begeben muss.

- https://de.wikipedia.org/wiki/Mnemotechnik

- https://de.wikipedia.org/wiki/Merkspruch

- https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Merkspr%C3%BCchen

Merkbilder

Während Merksätze Wörter miteinander verknüpfen, zeigen Merkbilder visuell das zu merkende Konzept. Bilder prägen sich im Gehirn besser ein als nur Worte. Hier gilt auch, dass vor allem die eigenen erdachten Bilder im Kopf am längsten halten.

Merkbilder können z.B. Wortschreibweisen durch fantasievolle Ausschmückung hervorheben.

Ein Beispiel, um sich die Schreibweise von Tunnel mit zwei n zu merken, ist folgende:

Wieder kann die Vorstellungskraft sowie das aufwendige Zeichnen oder Zusammenfügen von Bildern eine Hürde darstellen, eigene Merkbilder zu erstellen. Doch in der heutigen Zeit ist es mit Bildsuchmaschinen möglich, passende Bilder zu finden oder mit generativer KI sogar möglich, diese aus Text zu erzeugen.

Verteilte Wiederholungen

Würden wir uns Vokabeln, Merksätze oder Merkbilder nur einmal anschauen und danach nicht mehr beachten, wird unser Gehirn zwangsläufig diese scheinbar unnütze Information verblassen lassen. Eine Sprache lernen ist nicht wie Fahradfahren lernen: Durch ein paar Übungen am Fahrad werden motorische Bewegungsabläufe in einem bestimmten Gedächtnisteil gespeichert, weshalb fast keiner es jemals wieder verlernt. Das Sprachenlernen funktioniert anders, weshalb eine ständige Wiederholung wichtig ist.

In der Schule ist man wahrscheinlich in Berührung gekommen mit Vokabelhefte. Dort wurden die Vokabeln der Lektionen manuell festgehalten. Sobald ein Vokabeltest anstand, wurden die Wortübersetzungen gelernt und im Test erinnert. Die Wahrscheinlichkeit war groß, dass alte Vokabeln nicht erneut gelernt werden, weshalb sie schwerer im Gedächtnis bleiben.

Um dieses punktuelle Lernen zu vermeiden, sollte man Wiederholungen über die Zeit sinnvoll verteilen. Dadurch wird man gezwungen, ab einer bestimmten Zeit sich wieder an alte Vokabeln erinnern zu müssen. Man kann damit dem Vergessen durch Wiederholung entgegenwirken und behält Vokabeln länger. Doch wann ist ein guter Zeitpunkt für eine Wiederholung? Ein aus Papier bestehendes Vokabelheft kann dieses Management nur schwer leisten.

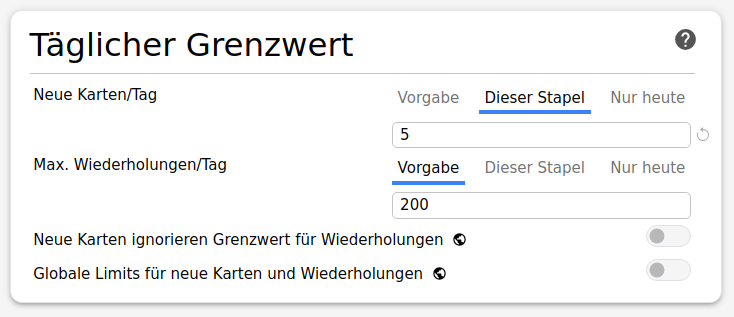

Karteikarten, die in einer Schachtel in verschiedene Stapel eingeteilt werden, bieten eine Verbesserung zum Vokabelheft. Doch in unserem digitalen Zeitalter ist diese Herangehensweise ebenfalls veraltet. Durch den Einsatz von Lernkartei-Software (an PC und/oder Smartphone) lässt sich ideal Lernrückmeldungen geben und daraus Wiederholungszeitpunkte intelligent errechnen.

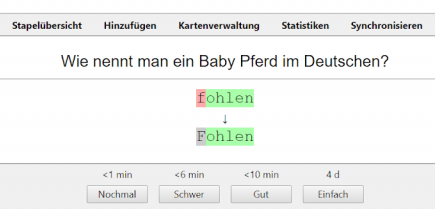

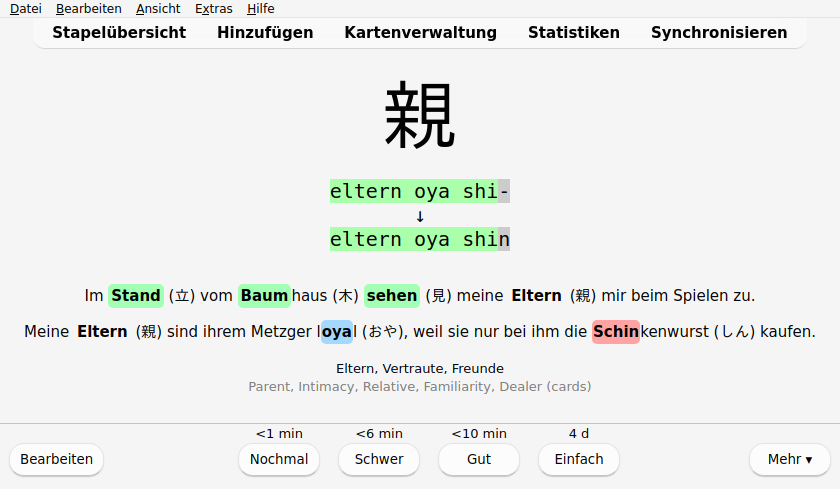

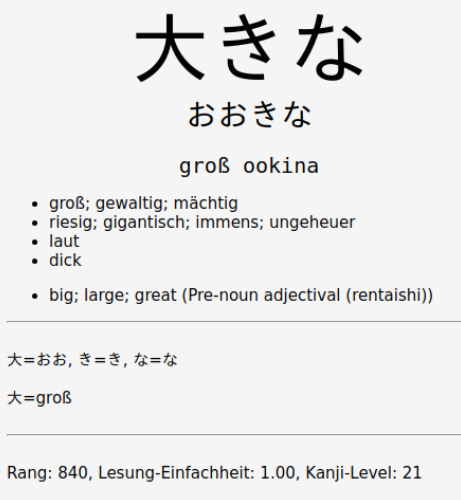

Eine sehr bekannte und offene Lernkartei-Applikation ist Anki. Es ist auf PC in allen Betriebsystemen sowie auf Smartphones verfügbar. Im Grunde geht man mit Anki jeden Tag neue dazu kommende und sich wiederholende Karteikarten durch. Ein beispielhaftes Bildschirmfoto ist im Folgenden abgebildet.

Eine Karteikarte stellt eine Aufgabe für den Lernenden, sich an etwas erinnern zu müssen. Durch eintippen einer Antwort kann der Nutzer sich selbst testen, wie nah man der erwarteten Antwort gekommen ist. Der Lernende gibt eine Selbstabschätzung ein, ob die gegebene Antwort schwer oder gut war. Durch die Schwer-Option gibt man Anki Rückmeldung, dass die Karteikarte in Zukunft öfters kommen soll, da das Erinnern des Inhalts schwer fällt. Mit der Gut-Option gibt man ein positives Feedback, dass die Erinnerung geklappt hat. Die Nochmal-Option setzt die Karteikarte auf Anfang zurück und sollte genutzt werden, wenn man merkt, dass die Karte wie neu gelernt werden sollte. Die Einfach-Option kann genutzt werden, um eine Karte weiter in die Zukunft zu legen, damit sie nicht so häufig wieder gelernt wird.

Anki kann als täglicher, digitaler, intelligenter Vokabeltester genutzt werden, der dem Lernenden genau die Vokabeln zeigt, die sinnvoll sind, gelernt zu werden, da Berechnungen darauf hindeuten, dass sie im Gehirn am verblassen sind. Durch die verteilte Wiederholungen bleiben Vokabeln langfristiger im Gedächtnis.

- https://de.wikipedia.org/wiki/Spaced_repetition

- https://www.dasgehirn.info/aktuell/frage-an-das-gehirn/kann-man-fahrradfahren-verlernen

- https://apps.ankiweb.net/

- https://de.wikipedia.org/wiki/Anki

- https://www.pruefungstrainer-psychotherapie.de/anki/Anki-Manual_Damien-Helmes.pdf

Zeitplanung

Möchte man eine Sprache erlernen, muss man sich den Aufwand und der damit verbundenen Zeit bewusst werden. Das eigentliche Lernen kann man aus der Perspektive des Lernenden als Investition von Freizeit ansehen. Die Investition zahlt sich aus, wenn man auf dem Weg die gewünschten Lernerfolge erzielt. Pausiert man über längere Zeit oder bricht man das Lernen ab, hat der Lernende in eine Sprache investiert, die über die Zeit langsam wieder verblassen wird: Wie so oft berichten Personen, die in der Schule eine Sprache gelernt hatten, nach Jahren diese nicht mehr zu beherrschen.

Das Sprachenlernen ist eine tägliche Aufgabe, die der Lernende in seinen Alltag integrieren muss. Die Intensität kann dabei beliebig gewählt werden: Investiert man nur wenige Minuten am Tag, dauert es länger, Lernerfolge zu erreichen, während mehrere Stunden am Tag den Spracherwerb beschleunigt. Das wichtigste ist eine gleichbleibende, tägliche Investition in das Sprachenlernen. Der Grund dafür ist, dass das Gehirn jeden Tag aufräumen möchte und investierte Lernzeit durch Verblassen von Erinnerungen zunichte machen kann.

Lernende könnten die Angewohnheit haben, an den Arbeitstagen (meist Montag bis Freitag) die Sprache zu lernen, während am Wochende (Samstag und Sonntag) das Lernen unterbrochen wird. Auch Urlaube über ein oder zwei Wochen könnten dazu verleiten, das Lernen zu unterbrechen. Das hat meist zur Folge, dass sich Vokabeln zu einer unbewältigbaren Menge ansammeln und/oder Gedächtnislücken entstehen. Dadurch können erreichte Lernerfolge verloren gehen, was wiederrum die Motivation sinken lässt. Deswegen empfehle ich eine gleichbleibende, tägliche Lerninvestition, um allmählich Lernerfolgen entgegen zu kommen.

Wann ist man fertig?

Beim Sprachenlernen ist man nie ganz fertig, denn es gibt immer wieder etwas neues zu erlernen. Der eigene Anspruch entscheidet, bei welchem Niveau der Lernende das aktive Lernen beendet und den Spracherwerb einfach nutzt. Man sollte sich klar machen, welches Sprachniveau man sich als Ziel setzen möchte.

Der gemeinsame europäische Referenzrahmen für Sprachen kennt folgende Kompetenzniveaus und ungefähre Angaben zum Wortschatz (Anzahl gelernter Wörter):

- A - elementare Sprachverwendung

- A1: 500 Wörter

- A2: 1000 Wörter

- B - selbständige Sprachverwendung

- B1: 1800 Wörter

- B2: 2600 Wörter

- C - kompetente Sprachverwendung

- C1: 3500 Wörter

- C2: 5000 Wörter (mind.)

Mit einem Grundwortschatz möchte man mit möglichst wenig Lernaufwand zu einem möglichst hohen Textverständnis zu kommen. Für die deutsche Sprache wurde folgendes ermittelt:

- 1.000 Wörter: ca. 80% Verstehen (d.h. A2)

- 2.000 Wörter: ca. 90% Verstehen (d.h. B1-B2)

- 4.000 Wörter: ca. 95% Verstehen (d.h. C1-C2)

Je höher der Anspruch, je höher das Niveau. Je mehr Textverständnis erlangt werden möchte, je mehr Wörter sind zu lernen und je höher ist der Lernaufwand. Je höher der Lernaufwand, je mehr Stunden sind zu investieren.

Mit wieviel Zeit muss man rechnen?

Sprachen, die verwandt sind mit der eigenen Muttersprache, sind einfacher zu lernen. Das liegt an Aspekten wie fast gleichen Schriftzeichen, Aussprachen, ähnlich klingenden Wörtern und vergleichbare Grammatik Regeln. In unserem Fall sind das Sprachen wie Französich, Spanisch oder Italienisch. Die schlechte Nachricht: Sprachen wie Arabisch, Koreanisch, Chinesisch und Japanisch sind aus Sicht eines deutschen Muttersprachlers schwerer zu erlernen, da die eben genannten Aspekte sehr unterschiedlich sind. Beobachtungen zeigen folgende Aufwandsabschätzungen von der Muttersprache zur Fremdsprache für professionelle Arbeitskenntnisse:

- Englisch → Deutsch: 750 Stunden (30 Wochen, 7 Monate)

- Englisch → Japanisch: 2200 Stunden (88 Wochen, 20 Monate, 1,7 Jahre)

D.h. auf Grund der geographischen Distanz, den kulturellen Unterschieden und der damit unterschiedlichen Sprachentwicklung ist der Aufwand drei Mal höher, die Sprache zu lernen.

Fazit: Der Lernende sollte ab Beginn und täglichem Lernen mit locker einem Jahr rechnen.

- https://de.babbel.com/de/magazine/schnell-lernen

- https://www.mondly.com/blog/de/wie-viele-stunden-dauert-es-eine-sprache-zu-lernen/

- https://de.wikipedia.org/wiki/Gemeinsamer_europ%C3%A4ischer_Referenzrahmen_f%C3%BCr_Sprachen#Kompetenzniveaus

- https://www.steinke-institut.de/europaeischer_referenzrahmen.htm

- https://de.wikipedia.org/wiki/Japanese-Language_Proficiency_Test

- https://de.wikipedia.org/wiki/Grundwortschatz

Strukturiert Japanisch Lernen

Einige Lehrbücher beginnen ihre Lektionen mit Begrüßungsformeln wie "Guten Tag" und sich vorstellen zu können. Zudem werden absichtlich eher selten genutzte aber leicht zu erlernende Wörter vorgestellt. Von all dem möchte man in diesem Ratgeber absehen und sattdessen dem Lernenden einen Überblick geben, was einem in der japanischen Sprache erwartet.

Im Folgenden wird ein ein fünfschichtiges Tortendiagramm vorgestellt, dass aus Lernschichten der japanischen Sprache besteht. Dieses Lerngerüst beginnt von unten mit dem Fundament und erhöht Schicht für Schicht die Komplexität. Durch diesen sog. Bottom-Up-Ansatz (aufbauender Ansatz) möchte der Ratgeber auf logische Weiße das Lernen der Sprache konzipieren. Während die erste fundamentale Schicht (Silbenschrift) komplett gelernt werden muss, möchte man bei den darauf folgenden Schichten ein gewissen Anteil erlernen, um Anteile der darüberliegenden Schicht freizuschalten. Das Ziel ist durch diesen Durchstich-Ansatz so schnell wie möglich befähigt zu sein, echte japanische Sätze lesen, schreiben, hören und sprechen zu können.

Nachfolgend wird eine Übersicht der einzelnen Lernschichten von unten nach oben (Bottom-Up) gegeben. Zudem wird der Lernende mit einer Abschätzung zum Schwierigkeitsgrad zwischen Leicht, Mittel und Schwer auf den Lernaufwand vorbereitet. Inhaltliche Details werden in den jeweiligen Unterabschnitten behandelt.

Japanische Silbenschrift & Aussprache

Zuerst ist es wichtig, sich die neuen Schriftzeichen der Sprache anzueignen. Zum Beispiel sind das in Deutsch die Buchstaben von A bis Z in Groß- und Kleinschreibung und deren Aussprache (je 26, also 52 Zeichen). Das besondere an Japanisch ist hierbei, dass statt Buchstaben Silben genutzt werden. Es gibt zwei unterschiedliche Silbenschriften, die aber recht logisch aufgebaut sind.

Schwierigkeitsgrad: leicht.

Je Silbenschrift sind 46 Grundsilben zu lernen, d.h. 92 Silben-Aussprache Paare. Zudem gibt es noch

- leicht zu erlernende Zusammensetzungen (je 21),

- zwei angebrachte kleine Zeichen, die die Aussprache verändern (je 25) sowie

- eine Kombination daraus (je 12).

Weil die Silben eine abgeschlossene Menge sind, immer wieder genutzt werden und deren Aufbau eher logischen Regeln folgt, wird der Schwierigkeitsgrad als leicht angesehen. Tatsächlich freuen sich viele Lernende in recht kurzer Zeit die japanische Silbenschrift lesen und aussprechen zu können. Jedoch besteht das japanischen Schriftsystem aus einer weiteren Schrift, die fundamental für die Sprache ist.

Chinesische Zeichen & Lesungen

Es mag zuerst sehr verwirrend sein: Warum geht es nun um die chinesische Sprache, obwohl man doch Japanisch lernen möchte?

Ab ca. 500 n. Chr. sind chinesische Zeichen über die Zeit in mehreren Wellen aus verschiedenen Teilen Chinas nach Japan gelangt. Japanische Schriftgelehrte habe die Zeichen übernommen, sie mit der japanischen Aussprache von bekannten Konzepten in Verbindung gebracht und dabei auch die chinesische Aussprache, aber japanisch ausgesprochen, übernommen. Zusammenfassend kann man sagen, dass sich die Japaner über Jahrhunderte die chinesischen Zeichen und ihre verschiedenen Lesungen für den eigenen Sprachgebrauch angeeignet haben. Heraus kommt ein japanisch interpretiertes Chinesisch, das selbst nicht mehr die chinesische Sprache ist.

Schwierigkeitsgrad: (sehr) schwer.

Chinesische Zeichen sind ungewohnt für Deutsche aus zwei Hauptgründen:

- Sie haben eine hohe Informationsdichte, da ein Zeichen allein schon mehrere Konzepte repräsentiert.

- Sie werden mit mehreren Strichen gemalt, im Gegensatz zu den einfach gezeichneten deutschen Buchstaben.

Hinzu kommt, dass sehr viele Zeichen im Japanischen existieren: etwas über 2.000 sind standardisiert, ca. 1.000 muss man kennen, um eine 95% Abdeckung in Zeitungen zu erreichen. Zudem ist die Übernahme der Zeichen historisch gewachsen: Es gibt mehrere Lesung eines Zeichens basierend auf dem Kontext, in dem das Zeichen auftaucht. Die über die Jahre entstandenen Vereinfachungen und Uminterpretationen sorgen für ein nicht logisch aufgebaute Schrift.

Aus diesen Gründen ist das Erlernen der japanisch interpretierten chinesischen Zeichen zusammen mit deren Lesungen als (sehr) schwer eingeschätzt. Doch diese Lernschicht ist essenziell und die erste große Herausforderung, die ein Lernender sich stellen muss, um wirklich Japanisch verstehen zu können.

Wortschatzaufbau durch kontextbasiertes Vokabellernen

Aus Zeichen und Silben entstehen Wörter, die den Wortschatz bilden. Zu Beginn konzentriert man sich darauf, wie Wörter gebildet werden. Dabei sind Nomen und Verben essenziell, um Sätze bilden zu können. Da Fremdworte besondere Vokabeln sind, werden sie gesondert behandelt.

Kontextbasiertes Vokabellernen

Die einfachsten Sätze bestehen aus einem Subjekt und einem Verb, wie z.B. "Der Hund bellt." Eine Steigerung ist die Hinzunahme von einem Objekt, wie z.B. "Der Mann schreibt einen Roman." In Japanisch ist die Grundwortstellung (übliche Satzstellung) anders als im Deutschen:

- Im Deutschen: Subjekt - Verb - Objekt, also "Der Mann schreibt einen Roman."

- Im Japanischen: Subjekt - Objekt - Verb, also "Der Mann einen Roman schreibt."

Funktionen der Satzglieder werden in einem Satz besonders markiert.

Ein japanischer Satz wirkt daher wie eine syntaktisch strukturierter Aufruf eines maschinellen Kommandos, bei dem zuerst Parameter mitgegeben werden und schließlich das Verb den Satz "absendet".

Parameter sind hier beispielsweiße Markierungen für das Objekt, der Ort, die Richtung, der Handlungsort, die Zeit oder eine Frage.

Sätze werden üblicherweise ohne Leerzeichen geschrieben, weshalb es deutschen Muttersprachlern schwer fällt, einzelne Wörter zu identifizieren.

Schwierigkeitsgrad: mittel.

Weil man schon chinesische Zeichen und ein Teil der Lesungen gelernt hat, ist es nicht mehr schwer sich nun Kombinationen daraus und deren neu geformte Bedeutung zu merken. Da die Lesungen je nach Kontext variieren, bleibt das Lernen trotzdem nicht leicht. Zudem gibt es Eigenheiten in den Verbindungen der Schriftzeichen und ihren Bedeutungen innerhalb der Sprache. Es müssen an die 4.000 Wörter gelernt werden, damit man eine 95% Abdeckung in üblichen Texten erzielt. Aus diesen Gründen ist der Schwierigkeitsgrad auf mittel geschätzt.

Wurden genügend Wörter wie Substantive, Adjektive und Verben verinnerlicht, können schon erste einfache Sätze gelesen, geschrieben, gehört und gesprochen werden.

Die Besonderheit der Satzstellung, die Markierung der Satzglieder, der Fokus auf Prädikatveränderungen durch Suffixe und das Fehlen von Leerzeichen, erschwert das Lesen von Sätzen. Daher ist der Schwierigkeitsgrad auf mittel gesetzt. Versteht man einfache Sätze, gibt es noch viele grammatikalische Besonderheiten.

Grammatik

In der japanische Grammatik gibt es einige Eigenarten, die man in der Deutschen Sprache so nicht kennt. Ein Satz kann ein Thema und ein Subjekt zugleich haben. Ein komplexes System der Höflichkeitsebenen erzeugt zusätzliche Regeln und Wörter, die im richtigen Kontext anzuwenden sind. Zudem ist die Auslassung von Satzteilen und indirekten Formulierungen oftmals ungewöhnlich für deutsche Muttersprachler.

Schwierigkeitsgrad: schwer.

Folgende grammatikalische Kategorien gibt es in Japanisch nicht: Keine Artikel, kein grammatikalisches Geschlecht, meist kein Plural und keine Deklinationen. Dafür müssen neue Regeln gelernt werden, die wegen kultureller Unterschiede ein deutscher Muttersprachler einfach nicht kennen kann. Der komplexe Satzbau ist zudem gewöhnungsbedürftig. Deswegen ist schwer als Schwierigkeitsgrad angegeben.

Immersion

TODO

Fazit

Von der leicht zu lernenden Silbenschrift (und Aussprache) geht es direkt in die (sehr) schwer zu lernenden chinesischen Zeichen (und Lesungen), die aber essentiell sind. Gerade die Menge an Zeichen (mind. 1.000) und die Menge an Wörtern (mind. 4.000), die phonetisch kaum etwas mit deutschen Wörtern zu tun haben, sind der Grund für die mittleren und schweren Schwierigkeitsgrade. Sind Wörter gelernt bleibt das Bilden von Sätzen und die Vertiefung in die Grammatik wegen ungewohnten Elementen auf einer mittleren Schwierigkeit.

Der Lernende muss sich darauf Einstellen, viele fremde Zeichen, deren Aussprache und Kombinationen zu erlernen. Doch Schritt für Schritt mit jeder weiteren Lernschicht lässt sich mit einem Durchstich schon erste Lernerfolge in kurzer Zeit erzielen.

Schreibsystem

Wie bereits in der Einleitung erwähnt, besteht das japanische Schreibsystem aus drei Schriften. Zum besseren Verständnis werden hier keine echten japanischen oder chinesischen Zeichen verwendet, sondern geeignete Abstraktionen gewählt. Bei diesen Gedankenexperimenten erklären sich einige Besonderheiten, Eigenarten und Kniffe der Schrift. Dieses Kapitel soll eine illustrative Übersicht geben, während die darauffolgenden Unterkapitel die echten Schriften im Detail erörtern.

Im Folgenden ist ein deutscher Beispielsatz konstruiert, um die drei Schriften zu motivieren.

der bekam ein GIFT in ESSEN, weil er ein geet hat. WUFF WUFF !

In den nächsten Abschnitten werden die einzelnen Schriftbestandteile hervorgehoben und behandelt.

Motivation für chinesische Zeichen

der bekam ein GIFT in ESSEN, weil er ein geet hat</span. WUFF WUFF !

Im Beispieltext werden Piktogramme verwendet, nämlich: , , , . Ein Piktogramm (geschriebenes Bild) ist ein einzelnes Symbol oder Icon, das eine Information durch vereinfachte grafische Darstellung vermittelt. In diesem Fall sind die vermittelten Informationen:

- = hund

- = klein

- = kind

- = rettung

Abkürzung

Die Nutzung von Piktogrammen in Texten kennen Deutsche meist nur aus online Texten, wegen der Nutzung von Emojis. Das naheliegenste in der deutschen Sprache zu Piktogrammen sind Abkürzungen wie Akronyme. Sind Akronyme sehr bekannt, dann werden sie fast ausschließlich in Texten ohne Erklärung verwendet. Das trifft beispielsweiße für das Akronym "ARD" zu, welches hier als Extrembeispiel herangezogen wird, um den Vergleich klar zu machen. Foldenden Satz könnte man formulieren:

ARD zeigt im ARD-Morgenmagazin spannende Beiträge über die Geschichte der ARD.

Würde man die Abkürzung nicht nutzen, wird der Satz schnell unleserlich und lang:

Die Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland zeigt im Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland-Morgenmagazin spannende Beiträge über die Geschichte der Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland.

Gibt es also feste und bekannte Abkürzungen für Konzepte, bei denen jeder weiß, wofür sie stehen, werden diese bevorzugt verwendet.

Bedeutung Kennen

Mit einem Piktogramm Zeichen kann man sich mehrere alphabetische Zeichen sparen, z.B. fasst mit "Rettung" sieben Zeichen in ein Zeichen zusammen. Doch diese Ersparnis hat einen Preis: Der Leser muss das Zeichen und seine Bedeutung kennen, um den Text verstehen zu können. Für das Konzept "Rettung" wird in diesem Beispiel symbolisch der Rettungsring verwendet. Man könnte das Symbol aber auch als Kanaldeckel oder Bullauge interpretieren. Daher muss man für das Textverständnis die richtige Symbolbedeutung gelernt haben.

Mehrere Bedeutungen

Ein Symbol könnte auch für mehrere Bedeutungen stehen, die nicht zwangsläufig etwas miteinander zu tun haben müssen. Als Beispiel könnte wegen der Nutzung des Rettungsrings das auch für "Schwimmen" stehen. Der Leser muss also den Satz verstehen und die richtige Bedeutung aus dem Zusammenhang erkennen. In diesem Fall würde "(...) weil er ein Kleinkind geschwommen hat" weniger Sinn ergeben, als "(...) weil er ein Kleinkind gerettet hat".

Komposita

Wie im Deutschen können Piktogramm wie Komposita zusammengesetzt werden. Eigentlich würde man als "Lineal" ansehen, doch in Zusammenhang mit als "Kind" wird aus das Konzept "Kleinkind". Dadurch können neue Begriffe geformt werden, wie beispielsweiße als "junger Rettungshund". Doch nicht alle Kombinationen ergeben wiederum Wörter, z.B. wäre kein anerkannter Begriff.

Lesungen

Der Leser muss die Lesung eines Piktogramms kennen, um den Text lesen zu können, da nun alphabetische Zeichen fehlen. Instinktiv liest man bei "der " also "der Hund". Zudem ist im Beispiel das Konzept "Rettung" im Verb "gerettet" verwendet worden, nämlich "geet". Die Lesung von ist in diesem Fall also "rett". Im Deutschen nutzen wir solche Wortstämme auch, um weitere Wörter durch Präfixe (davor) oder Suffixe (danach) zu erzeugen, z.B. Rett-ung, Rett-er, Rett-en, ge-rett-et.

Gehen wir davon aus, dass sich neben "Rettung" auch das englische Wort "Rescue" eingebürgert hat. Unter Verwendung des selben Piktogramms wird in bestimmten Kontexten der englische Begriff ausgesprochen, z.B. wenn ein Tier anstatt ein Mensch gerettet wird. Hier ein Beispiel, wie sich unter diesem Umständen die Lesung verändert:

der wird ged.

Dieser Satz würde sich dann "Der Hund wird gerescued." lesen: Es entsteht ein Denglisch (Deutsch-Englisch Mix) in der Sprache. Weil das selbe Symbol genutzt wird, gibt es also nun zwei mögliche Lesungen des einen Symbols: "rett" und "rescue".

An diesem Punkt merkt man auch, dass Piktogramme allein nicht alles leisten können: Es benötigt eine weitere Schrift, um die Lesung zu klären und um Symbole grammatikalisch in verschiedenen Zusammenhängen verwenden zu können.

Motivation für erste Silbenschrift

der bekam ein GIFT in ESSEN, weil er ein geet hat. WUFF WUFF !

Zur Veranschaulichung ist die Silbenschrift nur mit Kleinbuchstaben geschrieben.

Lesung

Sie kam bereits bei den Piktogrammen zum Einsatz, denn erst durch eine Schrift mit Buchstaben, die Laute repräsentieren, kann die Aussprache von Piktogrammen erklärt werden. So weiß man in dem Beispieltext die Aussprache der Symbole: hund = , klein = , kind = .

Grammatik

Innerhalb des Satzes umfassen die Wörter u.A. Artikel "der, ein", Pronomen "er", Konjunktion "weil", Präposition "in", Verb "bekam", Hilfsverb "hat", Präfix "ge" sowie Suffix "et". Anstatt den Inhalt zu vermitteln, haben sie eher grammatikalische Funktionen. Z.B. bei dem Verb "gerettet hat" flektiert das "ge", "et" und "hat" mit dem Wortstamm "rett" in folgende Kategorie: Perfekt / Aktiv / Indikativ / 3. Person.

Erst durch die Verbindung von Piktogrammen und Kleinbuchstaben entsteht ein zusammenhängender Satz, der für Leute, die Piktogramme gewöhnt sind, angenehm lesbar wird. Doch es ist notwendig, manche Wörter durch eine weitere Schrift unterscheidbar zu machen.

Motivation für zweite Silbenschrift

der bekam ein GIFT in ESSEN, weil er ein geet hat. WUFF WUFF !

Die zweite Silbenschrift ist veranschaulicht mit großgeschriebenen, kursiven Buchstaben. In dem Beispieltext gibt es drei Wörter: GIFT, ESSEN und WUFF.

Fremdworte

Tatsächlich wurde in dem Text Denglish geschrieben. Mit GIFT ist nämlich das englische Wort gemeint, was hier auf Deutsch Geschenk bedeutet. Damit der Leser es nicht mit dem Gift (Stoff, der im Körper eine schädliche oder tödliche Wirkung hervorruft) verwechselt, wurde es absichtlich mit der zweiten Schrift als GIFT geschrieben.

Eigennamen

Mit dieser zweiten Schrift lassen sich auch Homonyme besser unterscheiden. Homonyme sind Wörter, die äußerlich gleich sind, sich aber in ihren Bedeutungen unterscheiden. In diesem Fall ist es das Wort "Essen", was die Nahrungsaufnahme aber auch eine Stadt im Ruhrgebiet bezeichnen kann. Da es im Text als ESSEN geschrieben ist, kann der Leser daraus schließen, dass ein Eigenname geschrieben wurde, also wahrscheinlich die Stadt gemeint ist.

Lautmalerei

Des Weiteren kann mit dieser Schrift besondere Wörter hervorgehoben werden, wie Lautmalerei, die sprachliche Nachahmungen von außersprachlichen Schallereignissen. In dem Beispiel ist es WUFF, welches das Bellen eines Hundes nachahmt.

Durch den Text haben wir implizit das Leerzeichen in der Schrift eingeführt, um die Abgrenzung von Wörtern zu erreichen. Das ist aber eigentlich nicht notwendig.

Motivation für fehlende Leerzeichen

Mit drei Schriften können wir tatsächlich auf die Leerzeichen im Satz verzichten, da durch geschicktes Stellen die Schriften abwechselnd aufeinander folgen. Damit ist die Trennung von Wörtern implizit (nicht ausdrücklich) gegeben. Der Satz lässt sich ohne Leerzeichen in dieser umgestellten Form trotzdem lesen:

dereinGIFTinESSENbekam,weildortgeethat.WUFFWUFF!

Absichtlich wird "bekam" im Nebensatz hinten angestellt, damit es nicht mit den anderen Wörtern verschwimmt. Zudem ist das Wort "dort" zwischen und geschrieben, damit es als Trenner fungiert. Der Präfix "ge" ist bewusst als Suffix umgeformt, damit das Verb mit dem Wortstamm beginnt und die Flektion als Suffix abgelesen werden kann. Die beiden WUFF Lautmalereiwörter können zusammengeschrieben werden, da es geläufig und noch verständlich ist.

Fazit

Durch die Gedankenexperimente wird klar, warum es neben einer Piktogramm-Schrift noch zwei weitere Schriften gibt und wie sie miteinander in Beziehung stehen. Daraus motiviert wird im nächsten Unterkapitel die japanische Silbenschrift und ihre Aussprache erklärt.

Japanische Silbenschrift & Aussprache

Wie Eingangs erwähnt gibt es zwei Silbenschriften, die durch ihren recht logischen Aufbau leicht zu lernen sind. Doch es benötigt zuerst noch eine Umschrift.

Transkription

Eine Transkription ist eine Umschrift: Es wird ein Schriftsystem (Skript) in ein anderes übertragen (transferiert). Diese neue Umschrift hilft dem Lernenden zu verstehen, wie die eigentliche Schrift ausgesprochen wird. Dadurch soll es dem Nicht-Muttersprachler eine halbwegs richtige Aussprache von Wörtern ermöglichen.

Das Umschreiben wäre so, wie wenn man einen Japaner bittet, alle japanischen Silben vorzulesen. Eine Deutscher soll das Gehörte in Kleinbuchstaben aufschreiben. Wenn der Deutsche das Aufgeschriebene liest, klingt es sehr ähnlich zur Aussprache des Japaners.

Diesen Vorgang hat bestimmt James Hepburn auch durchlaufen, um sein erstes Japanisch-Englisch Wörterbuch 1867 herausgeben zu können. Er war aber Amerikaner, weshalb er möglicherweise die japanischen Laute anders wahrgenommen und umgeschrieben hat, als es ein Deutscher tun würde. Neben seinem Hepburn-Transkriptionsystem gibt es noch weitere: das Yale-System, das Kunrei-System und das Nippon-System.

Da das Hepburn-System am nächsten an der deutschen Aussprache liegt, sollte man mit diesem lernen. Doch es gibt ein paar Besonderheiten, die zu beachten sind.

Die Umschrift ist als Hilfsmittel gedacht und sollte nicht als eigene Schrift gelernt und verwendet werden. Sobald man durch diese Hilfsschrift die Laute der Silben erlernt hat, sollte man sich immer in den echten japanischen Schriften bewegen. Aus diesem Grund wird Transkriptionstext in diesem Kapitel folgendermaßen dargestellt: japanisch|umschrift. Der senkrechte Strich (|) soll als Trenner zwischen japanischer Schrift und Umschrift dienen. Japanische Begriffe werden so per |umschrift geschrieben, wobei die linke Seite leer bleibt, sollten die japanischen Zeichen noch nicht eingeführt sein.

Silbenschrift & Aussprache

|

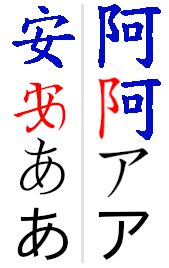

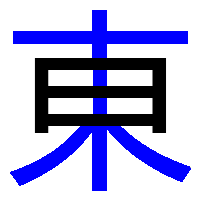

Erste Spalte: Tatsächlich sind auch die Zeichen der ersten Silbenschriften Abwandlungen von chinesischen Zeichen (blau), die für die Aussprache genutzt werden. Über die chinesische Grasschrift (rot) sind so Zeichen für die erste Silbenschrift entstanden (schwarz). Zweite Spalte: Auch die Zeichen der zweiten Silbenschriften sind aus chinesischen Zeichen (blau) durch Entnahme von Elementen (rot) und Vereinfachungen entstanden (schwarz). Da die Zeichen eigentlich mit Pinsel gemalt werden, haben Linien variierende Anfänge, Breiten und Enden. Die letzten Zeichen haben vereinfachte Formen, die man üblicherweise in der Computer-Schriftart findet: あ und ア. |

Die beiden Silbenschriften werden |kana genannt.

Merksatz: Das Gesprochene wird in einer Schrift kanalisiert.

Die erste Silbenschrift ist |hiragana (linke Seite im Bild) und die zweite Silbenschrift ist |katakana (rechte Seite im Bild).

Merksatz: |hiragana wird hier in Japan geschrieben, mit |katakana werden Fremdworte katalogisiert.

Nicht wundern: |hiragana meint |kana, wird nur zwecks besseren Aussprechens von Japanern mit g statt k geschrieben und ausgesprochen.

Im Folgenden werden die beide Silbenschriften mit je 46 Grundsilben (Monographen) als Tabelle vorgestellt. Darauf folgen noch Zusammensetzungen (Digraphen, je 21), zwei angebrachte kleine Zeichen, die die Aussprache verändern (Diakritika, je 25) sowie eine Kombination daraus (je 12).

Grundsilben (Monographen)

Silben werden aus Konsonanten (im Zeilenkopf, links) und den bekannten Vokalen (im Spaltenkopf, oben) gebildet. In den Zellen steht links das |hiragana Zeichen und rechts das |katakana Zeichen. Bestimmte Kombinationen bei y und und w werden nicht mehr verwendet, daher sind sie ausgelassen. Das n bildet eine eigene Silbe, was zuerst ungewohnt für deutsche Muttersprachler ist.

| a | i | u | e | o | |

|---|---|---|---|---|---|

| あ|a ア|a | い|i イ|i | う|u ウ|u | え|e エ|e | お|o オ|o | |

| k | か|ka カ|ka | き|ki キ|ki | く|ku ク|ku | け|ke ケ|ke | こ|ko コ|ko |

| s | さ|sa サ|sa | し|shi シ|shi | す|su ス|su | せ|se セ|se | そ|so ソ|so |

| t | た|ta タ|ta | ち|chi チ|chi | つ|tsu ツ|tsu | て|te テ|te | と|to ト|to |

| n | な|na ナ|na | に|ni ニ|ni | ぬ|nu ヌ|nu | ね|ne ネ|ne | の|no ノ|no |

| h | は|ha ハ|ha | ひ|hi ヒ|hi | ふ|fu フ|fu | へ|he ヘ|he | ほ|ho ホ|ho |

| m | ま|ma マ|ma | み|mi ミ|mi | む|mu ム|mu | め|me メ|me | も|mo モ|mo |

| y | や|ya ヤ|ya | ゆ|yu ユ|yu | よ|yo ヨ|yo | ||

| r | ら|ra ラ|ra | り|ri リ|ri | る|ru ル|ru | れ|re レ|re | ろ|ro ロ|ro |

| w | わ|wa ワ|wa | を|wo ヲ|wo | |||

| * | ん|n ン|n | ||||

In der Mitte jeder Tabellenzelle befindet sich eine Schaltfläche, um die Aussprache abzuspielen. Der Lernende sollte sich Zeit nehmen, die Laute mehrmals anzuhören. Wer tiefer absteigen möchte, kann das Internationalen Phonetischen Alphabet konsultieren und über Wiktionary (z.B. von う|u) die Aussprache überprüfen. Im Folgenden sind ein paar Besonderheiten herausgestellt (die Schaltflächen sind hervorgehoben).

- Das う|u ist ein ungerundetes Gegenstück zum deutschen u, was in Richtung ü geht.

- Das え|e klingt wie ä.

- Bei し|shi ist es nicht sie sondern schi.

- Bei ち|chi ist es nicht tie oder chi sondern tschi.

- Bei ふ|fu ist es zwischen hu und fu.

- Bei den r Lauten ist es ein Zungenschlag erzeugtes r, was sich wie ein l anhört, aber kein l ist.

Ähnlich aussehende |hiragana Zeichen

Hier ein paar Merksätze, um recht ähnlich aussehende Silben besser auseinander halten zu können.

Der Unterschied zwischen め|me und ぬ|nu ist die geschwungene Nudel.

Der Unterschied zwischen ろ|ro und る|ru ist wieder die runde Nudel.

Der Unterschied zwischen ま|ma und ほ|ho ist der extra hochkantstrich (|).

Der Unterschied zwischen は|ha und ほ|ho ist der obere horizontalstrich (–).

Der Unterschied zwischen わ|wa und ね|ne ist eine Schleife.

Ähnlich aussende |katakana Zeichen

Merksatz, um die ノ|no ähnlichen Silben nebeneinander zu sehen.

| no, | so | 'n | shi | tsu |

| ノ | ソ | ン | シ | ツ |

Merksatz, um die フ|fu ähnlichen Silben nebeneinander zu sehen.

| fu**, | rate | wo | und | wa- | -rum |

| フ | ラ | ヲ | ワ | ウ |

Der Unterschied zwischen ク|ku und ケ|ke ist der Haken.

Zusammensetzungen (Digraphen)

Das や|ya, ゆ|yu und よ|yo kann kleingeschrieben werden: ゃ|ya, ゅ|yu und ょ|yo. Zusammen mit den Konsonanten (außer w) entstehen neue Zusammensetzungen, die eigenständige Silben ergeben.

| ya | yu | yo | |

|---|---|---|---|

| k | きゃ|kya キャ|kya | きゅ|kyu キュ|kyu | きょ|kyo キョ|kyo |

| s | しゃ|sha シャ|sha | しゅ|shu シュ|shu | しょ|sho ショ|sho |

| t | ちゃ|cha チャ|cha | ちゅ|chu チュ|chu | ちょ|cho チョ|cho |

| n | にゃ|nya ニャ|nya | にゅ|nyu ニュ|nyu | にょ|nyo ニョ|nyo |

| h | ひゃ|hya ヒャ|hya | ひゅ|hyu ヒュ|hyu | ひょ|hyo ヒョ|hyo |

| m | みゃ|mya ミャ|mya | みゅ|myu ミュ|myu | みょ|myo ミョ|myo |

| r | りゃ|rya リャ|rya | りゅ|ryu リュ|ryu | りょ|ryo リョ|ryo |

Bei der Aussprache ist zu beachten:

- Bei der t Reihe z.B. ちゃ|cha wie ein tscha aussprechen, nicht wie Charme und nicht wie Charisma.

Angebrachte kleine Zeichen (Diakritika)

Ein diakritisches Zeichen sind angebrachte kleinen Zeichen, die eine abweichende Aussprache anzeigen. Im deutschen Alphabet kennen wir die Umlaut-Punkte: Damit wird z.B. der A Buchstabe wiederverwendet und ein neuer Laut durch hinzugefügte Zeichen erzeugt: Ä.

In der japanischen Schrift gibt es ein kleines angebrachtes Zeichen, dass wie Anführungszeichen (Gänsefüßchen) Oben aussieht: ゙. Es wandelt stimmlose Konsonanten (nur Luftstrom) in stimmhafte Konsonanten (Ton mit Stimmlippen) um.

Für h gibt es zwei Varianten, da man mit den Lippen b aber auch p formen kann. Für p Laute wird ein Kreis verwendet: ゚.

Merksatz: Wird der Buchstabe h unten mit extra Strichen (゙) geschlossen, entsteht der Buchstabe b. Die horizontale Spiegelung ist p und wird durch einen Punkt oben (゚) markiert.

| a | i | u | e | o | |

|---|---|---|---|---|---|

| k g | が|ga ガ|ga | ぎ|gi ギ|gi | ぐ|gu グ|gu | げ|ge ゲ|ge | ご|go ゴ|go |

| s z | ざ|za ザ|za | じ|ji ジ|ji | ず|zu ズ|zu | ぜ|ze ゼ|ze | ぞ|zo ゾ|zo |

| t d | だ|da ダ|da | ぢ|ji ヂ|ji | づ|zu ヅ|zu | で|de デ|de | ど|do ド|do |

| h b | ば|ba バ|ba | び|bi ビ|bi | ぶ|bu ブ|bu | べ|be ベ|be | ぼ|bo ボ|bo |

| h p | ぱ|pa パ|pa | ぴ|pi ピ|pi | ぷ|pu プ|pu | ぺ|pe ペ|pe | ぽ|po ポ|po |

Folgendes ist zu beachten:

- Bei s z wird es nicht zi sondern ji mit der Aussprache wie dji.

- Bei t d wird es nicht di sondern ji mit der Aussprache wie dji.

- Nicht wundern: In modernem japanisch werden folgende Silbenpaare tatsächlich gleich ausgesprochen :

- じ|ji und ぢ|ji

- ず|zu und づ|zu

Die kleinen angebrachten Zeichen können auch auf die Zusammensetzungen angewandt werden.

| ya | yu | yo | |

|---|---|---|---|

| k g | ぎゃ|gya ギャ|gya | ぎゅ|gyu ギュ|gyu | ぎょ|gyo ギョ|gyo |

| s z | じゃ|ja ジャ|ja | じゅ|ju ジュ|ju | じょ|jo ジョ|jo |

| h b | びゃ|bya ビャ|bya | びゅ|byu ビュ|byu | びょ|byo ビョ|byo |

| h p | ぴゃ|pya ピャ|pya | ぴゅ|pyu ピュ|pyu | ぴょ|pyo ピョ|pyo |

Folgendes ist zu beachten:

- Als deutscher Muttersprachler ist man verleitet じゃ|ja wie jagt, じゅ|ju wie jung und じょ|jo wie jodeln auszusprechen. Es ist aber immer ein d/t am Anfang, also じゃ|ja eher wie Jackett, じゅ|ju eher wie Junkie und じょ|jo eher wie Job.

Besonderheiten

Anhand des Wortes がっこう|gakkou (dt. Schule) können wir noch zwei Besonderheiten erklären.

- Es gibt das kleine っ|tsu, welches einen doppelten Konsonanten und kleine Pause erzeugt. Anstatt gako wird es gak-ko.

- Ist ein う|u nach einem o Laut, wird das o verlängert, wie wenn wir oh sagen. Daher ist in der Aufnahme kein u am Ende zu hören, sondern ein langes oh.

Fazit

Mit den Silben aus den Tabellen lassen sich nahezu alle japanischen Wörter bilden. Nun können wir auch ひらがな|hiragana in ひらがな|hiragana und カタカナ|katakana in カタカナ|katakana schreiben.

Ein paar Wörter aus dem Japanischen werden auch in der deutschen Sprache verwendet. Man kann sie nun in echter japanischer Schrift schreiben:

- ぼんさい|bonsai - wörtlich: Topfpflanzung

- えもじ|emoji - Piktogramm (in elektronischen Textnachrichten)

- じゅうどう|juudou - wörtlich: sanfter Weg

- カラオケ|karaoke - wörtlich: leeres Orchester

- おりがみ|origami - wörtlich: Papierfalten

- さむらい|samurai - wörtlich: Dienender

- たまごっち|tamagocchi - ein Elektronikspielzeug

- つなみ|tsunami - wörtlich: Hafenwelle

- やくざ|yakuza - japanische Mafia

Mithilfe der Tabellen kann mühselig die einzelnen Silben nachgeschlagen werden. Doch nicht nur das Lesen und Umschreiben ist wichtig: Der Lernende sollte so früh wie möglich in die Lage versetzt werden, selbst die Schrift schreiben zu können.

Selbst Schreiben Können

Hat man die Umschrift gelernt, kann man mit einer normalen deutschen Tastatur und der richtigen Einstellung selbst ひらがな|hiragana und カタカナ|katakana tippen.

Online

Die Input Tools von Google können online ausprobiert werden. Stellt man die Sprache auf Japanisch, kann man das Verhalten der Tastatur testen. Auch Yavego bietet eine Japanische Tastatur online an.

Doch besser ist es für sein Betriebsystem die richtige Eingabemethode einzustellen.

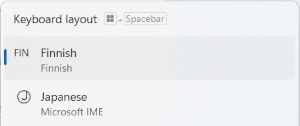

Windows

In Windows kann über Microsoft IME (Input Method Editor) die Tastatur auf Japanische Eingabe gestellt werden. Am besten man folgt einer Einstellungsanleitung.

Nachdem Japanisch eingestellt ist, kann man ひらがな|hiragana eintippen.

Unix

In Unix Systemen gibt es die Universal Input Method (UIM). Dort kann mit Anthy die Japanische Eingabe hinzugefügt werden.

Mozc ist von Google und für mehrere Betriebsysteme implementiert worden. Auch Ubuntu untersützt Mozc in seiner Distribution.

Generelle Nutzungshinweise

Verschiedene Eingabemethoden verhalten sich möglicherweise unterschiedlich. Im Folgenden eine kurze Erklärung der Nutzung, wie es in den meisten Tastaturen der Fall sein müsste.

- Schreibe die Umschrift, wie in den Tabellen oben gezeigt. Es entstehen die Silben, sobald sie vollständig geschrieben werden. Beispielsweise entsteht きゃ|kya, sobald der letzte Buchstabe kya getippt ist.

- Erst durch Drücken der Eingabetaste wird das geschriebene Wort in den Text übernommen.

- Durch das Drücken von Leerzeichen oder kann man durch verschiedene Formen wechseln. Näheres dazu im nächsten Kapitel.

- Manche Tastaturen erlauben durch Drücken von Funktionstasten das Wort in seiner Schrift zu ändern (am Beispiel がっこう|gakkou).

- F6 ひらがな|hiragana-Modus: がっこう|gakkou

- F7 カタカナ|katakana-Modus: ガッコウ|gakkou

- F8 カタカナ|katakana-Halbe-Weite-Modus: ガッコウ|gakkou

- Da mit n entweder ein n Laut wie z.B. な|na gemeint sein könnte oder einfach ん|n, muss man bei ん|n nn tippen.

- Tippe zweimal den selben Konsonanten, um ein kleines っ|tsu zu erhalten. Alternativ kann man ltsu schreiben. Das l steht für das englische Wort lower (dt. kleiner).

Silben tippen zu können und die Tabellen gesehen und verstanden zu haben, ist ein erster wichtiger Schritt. Doch das hilft einem Anfänger trotzdem nicht, nun die Silbenschriften einfach lesen zu können. Es erfordert nun das Lernen von Silbe zu Aussprache bzw. Transkription.

Lernen durch Wiederholung

Der Lernende sollte sich nun ständig fordern, alle Silben der beiden Schriften ひらがな|hiragana und カタカナ|katakana lesen und umschreiben zu müssen, damit sich die Aussprache und Transkription im Gedächtnis festigt.

Nutzt man die Anki Lernkartei-Applikation, gibt es bereits gut gemachte Kartenstapel für die Schriften.

- Japanische Silben: Kana (Hiragana und Katakana) - deutsch

- Tofugu: Learn Hiragana Deck & Tofugu: Learn Katakana Deck - englisch, aber mit Merksätzen, Merkbildern und Aussprache Aufnahmen. Daher auch empfohlen.

Für Android-Handys gibt es auch einige Apps im Google Playstore. Ob als Abfragetests oder spielerisch, wichtig ist, dass man ständig gefordert wird zu einer Silbe die Umschrift tippen zu müssen. Spiele für den PC gibt es natürlich auch.

Lernende tendieren wegen der starken Nutzung von ひらがな|hiragana das カタカナ|katakana eher zu vernachlässigen. Ich empfehle beide Schriften als gleich wichtig anzusehen und im Lernaufwand genau 50% ひらがな|hiragana und 50% カタカナ|katakana einzusetzen. Man wird sich sonst beim Lesen von echten japanischen Texten immer ärgern, noch fundamentale Wissenslücken zu haben.

Es sollten auch immer alle Silben gelernt werden. Dadurch wird das Gehirn darauf trainiert z.B. Ausschau nach dem ゙ Zeichen zu halten. Zudem gewöhnt man sich daran, die angehangenen ゃ|ya, ゅ|yu und ょ|yo als eine Silbeneinheit zu betrachten und auszusprechen.

Dieser Abschnitt im Kapitel ist kurz, da hier nun die Arbeit des Lernenden im Vordergrund steht. Die Silben-Aussprache-Paare müssen verinnerlicht werden, da sie fundamental sind für den weiteren Lernweg.

Fazit

Mithilfe der Umschrift (Transkription) ist es möglich die aus chinesischen Zeichen stammende japanische Silbenschriften ひらがな|hiragana und カタカナ|katakana sowie ihre ungefähre Aussprache zu vermitteln. In Tabellen wurden die Grundsilben, die Zusammensetzungen und Silben mit angebrachten Zeichen zusammengefasst. Durch Abspielschaltflächen konnte man die einzelnen Silben durch Hören nachvollziehen. Der Lernende sollte zudem in der Lage sein, durch eine ausgewählte Eingabemethode die Silben selbst schreiben zu können. Am längsten müsste Zeit in das Lernen durch ständige Wiederholung gegangen sein, welches den Lernenden nun ermöglichen sollte, in Silbenschrift geschriebene Wörter entziffern zu können.

Kleiner Test

Der Lernende sollte erst zum nächsten Kapitel übergehen, wenn alle Silben gelesen werden können. Im Folgenden ist ein kleiner Test, um das selbst überprüfen zu können. Nach jedem neuen Laden der Seite (F5) mischt sich eine neue ひらがな (links) und カタカナ (rechts) Silbenliste. Durch Darüberhalten mit der Maus wird die Transkription aufgedeckt. Erst wenn der Lernende bei wirklich allen Silben richtig lag, sollte das nächste Kapitel besucht werden. Wurde ein Fehler gemacht, ist es nicht schlimm weiterhin beim Lernen durch Wiederholung zu bleiben.

Chinesische Zeichen & Lesungen

Nach den leicht zu erlernenden ひらがな und カタカナ Silbenschriften, kommt nun die größte Herausforderung für Japanisch Lernende: die chinesischen Zeichen und ihre Lesungen. Die Menge, Komplexität und mangelnde Zusammenhänge lassen Anfänger schnell verzweifeln, doch mit den richtigen Gedächtnistricks lassen sich in kleinen Schritten Lernerfolge erzielen.

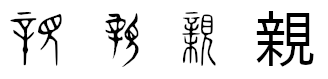

Herkunft

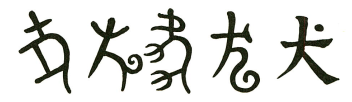

Schon 1600 - 1000 v. Chr. haben Chinesen Piktogramme in Orakelknochen eingeritzt, woraus die Orakelknocheninschrift entstanden ist (vielleicht vergleichbar mit Höhlenmalerei). Über die Zeit wurde Schrift immer wieder verfremdet, standardisiert, geändert, angepasst, vereinfacht, erneuert, uvm. Wie sich die Zeichen über die Jahrhunderte verändert haben, kann man durch ein Nebeneinanderlegen nachvollziehen1. Im Folgenden präsentiert eine Tabelle absichtlich einfache Zeichen, um zu zeigen, wie Schriftzeichen sich bis in die Gegenwart gewandelt haben.

Bei ein paar grundlegende Zeichen funktioniert es noch, das ursprüngliche Piktogramm zu erahnen, jedoch bei den aller meisten nicht. Sobald diese Zeichen komplexer werden, entstanden im Laufe der Jahre Verfremdungen, Verfälschlichungen oder Auslassen von Komponenten. Deshalb ist es oft nicht mehr nachvollziehbar, warum ein Zeichen ein bestimmtes Konzept repräsentiert.

Wieviel dieser Zeichen in die japanische Schrift gelangt ist und wie sie in echten Texten verteilt sind, wird im folgenden Abschnitt erörtert.

Menge und Verteilung

Für jede Sache und jedes Konzept gibt es mit Sicherheit ein chinesisches Zeichen oder ein zusammengesetztes Wort (Kompositum). Aus diesem Grund sind über die Zeit wirklich sehr, sehr viele chinesische Zeichen entstanden (über 100.000). Moderne chinesische Wörterbücher listen etwa 20.000 Zeichen auf, doch im tatsächlichen Gebrauch werden 10.000 geschätzt. Gebildete Chinesen kennen ungefähr 6.000 Zeichen. Mit 3.000 Zeichen hat man eine 99% Abdeckung in chinesischen Texten.

Eine Auswahl dieser Zeichen sind über die Zeit in mehreren Wellen aus verschiedenen Teilen Chinas nach Japan gelangt. Heute werden sie in normalen japanischen Texten immer wieder verwendet. Um zu regulieren, welche Zeichen das sind, hat man in Japan eine Liste von 2.136 Zeichen zusammen gestellt, die Zeichen für den regulären Gebrauch enthalten. Eine Unterauswahl von 1.026 Zeichen machen schon ca. 95% aller in den japanischen Zeitungen verwendeten Schriftzeichen aus. Diese Unterauswahl an sog. Unterrichtsschriftzeichen werden genutzt, um japanischen Kindern von der 1. bis zur 6. Schulklasse die Zeichen beizubringen.

Fazit: Von 100.000 möglichen, 20.000 in Wörterbüchern, 10.000 im chinesischen Gebrauch, 3.000 für 99% chinesische Textabdeckung, sind die Zeichen reduziert auf 2.136 in Japan verwendete und 1.026 für 95% japanische Textabdeckung. Trotzdem sind ca. 1.000 bzw. 2.000 noch nie zuvor gesehene Zeichen für deutsche Muttersprachler ein hoher Lernaufwand.

Wie sich die Verteilung in echten japanischen Texten verhält, wird an zwei Beispielen veranschaulicht. Betrachtet man einen zufällig ausgesuchten Paragraphen aus der japanischen Wikipediaseite über Tokio, erhält man folgende Verteilung.

Bei den 357 Zeichen, findet man

- 172 ひらがな Silben (48%) grün hervorgehoben

- 16 カタカナ Silben (5%) - blau hervorgehoben

- 19 Satzzeichen (5%) - grau hervorgehoben

- 139 Unterrichtsschriftzeichen (39%) - aus der 1.026 Unterauswahl, gelb hervorgehoben

- 7 restliche Zeichen für den regulären Gebrauch (2%), rot hervorgehoben

Man erkennt, dass die Silbenschrift ca. 50% und die chinesischen Zeichen 40% ausmachen.

Der recht hohe Anteil an chinesischen Zeichen ist typisch für Fachartikel mit Fachwörtern.

Tatsächlich entsteht bei den Zeichen das oben erwähnte 95% Verhältnis bei den Unterrichtsschriftzeichen: 139 / (139 + 7) = 0.952.

Hat man nur die Unterrichtsschriftzeichen gelernt, gibt es in diesem Paragraph 7 Wörter, die garnicht oder nur zum Teil verstanden werden können.

Als zweites Beispiel wird der japanische Untertitel der ersten Folge der アニメ Serie Dragon Ball auf gleiche Weise analysiert.

Bei den 11.377 Zeichen, findet man

- 5.803 ひらがな Silben (51%) grün hervorgehoben

- 860 カタカナ Silben (8%) - blau hervorgehoben

- 2.836 Satzzeichen (25%) - grau hervorgehoben

- 1.084 Unterrichtsschriftzeichen (10%) - aus der 1.026 Unterauswahl, gelb hervorgehoben

- 215 restliche Zeichen für den regulären Gebrauch (2%), rot hervorgehoben

Wegen Lautmalereien und Eigennamen ist der カタカナ Anteil diesmal höher. Zudem machen die chinesischen Zeichen nur noch 12% des Textes aus, während ひらがな mit 51% überwiegt. Der Grund ist wohl, dass sich die Serie an Kinder und Jugendliche ab 12 Jahre richtet und vom Inhalt kaum Fachwörter benötigt. Mit nur 84% Textabdeckung der Unterrichtsschriftzeichen geht die 95%-Abschätzung für diesen Text diesmal nicht ganz auf. Hat man nur die Unterrichtsschriftzeichen gelernt, sind 82 eindeutige Zeichen dem Leser unbekannt.

Fazit: Welche und wie viele chinesische Zeichen genutzt werden hängt stark vom Inhalt und der Zielgruppe des Textes ab. Da die Zeichen essenziell für die japanische Sprache sind, werden sie in echten japanischen Texten immer wieder vorkommen.

Nachdem die Herkunft, die Menge und mögliche Verteilungen der Zeichnen beleuchtet wurde, wird nun der vielschichtige Aufbau der Zeichen erklärt.

Komplexität

Im Gegensatz zu Silben und daren Aussprache sind chinesische Zeichen vielschichtiger und daher komplexer. Um dies zu veranschaulichen, wird eine Dreiecksdarstellung verwendet (in Anlehnung an dem semiotischen Dreieck): in der Mitte befindet sich das chinesische Zeichen, während rundherum die drei Eigenschaften Bedeutung, Lesung und Zusammensetzung als Dreieck stehen. Als Beispiel wird das Zeichen 親 gewählt, welches, wie viele andere Zeichen, in den drei Eigenschaften vielseitig ist. Aufgrund Vielseitigkeit und Unschärfe sind die Eigenschaften Bedeutung, Lesung und Zusammensetzung als Wolken dargestellt.

Bedeutung: Mit dem 親 Zeichen kann mehr als eine Bedeutung assoziiert werden.

Das liegt daran, dass es in Wörtern verwendung findet mit diesen verschiedenen Bedeutungen.

Die meistverwendete Hauptbedeutung kann als Eltern angesehen werden, doch es gibt noch weitere, die damit verwandt oder assoziert werden können: Intimität, Verwandtschaft, Vertrautheit.

Tatsächlich findet das Zeichen auch Verwendung beim Spielen mit Karten oder Mahjong, sobald der Kartengeber (Dealer) gemeint ist.

Das Beispiel soll klar machen, dass oftmals eine unscharfe Bedeutungswolke aus mehreren Konzepten um ein Zeichen liegt.

Daher sollte man nicht eine klare Zeichen-Bedeutung-Zuordnung erwarten, sondern offen dafür sein, dass das Zeichen in verwandten und ähnlichen Zusammenhängen benutzt wird.

Trotzdem versucht man einem Zeichen eine Hauptbedeutung als Ankerpunkt zuzuordnen.

Im weiteren Text wird es in folgender Form bei den Zeichen geschrieben: chinesisches Zeichen|Hauptbedeutung, für das Zeichen oben also 親|Eltern.

Lesung: Auch bei der Lesung des Zeichens darf man keine klare Zeichen-Lesung-Zuordnung erwarten.

Wie eingangs erwähnt, sind aus historischen Gründen mehrere Lesung für ein Zeichen möglich:

Es kommt darauf an, in welchem Wort es steht.

Sammelt man alle Möglichkeiten ein, erhält man drei Lesungen: しん, おや und した.

Aus diesem Grund ist diese Eigenschaft ebenfalls als Wolke illustriert, da wie in einem Nebel unklar ist, wie des Zeichen nun wirklich zu lesen ist.

Mit dem Beispiel soll vermittelt werden, dass in den meisten Fällen mit mehreren Lesungen zu rechnen sind.

Zusammensetzung: Nüchtern betrachtet wirkt das Zeichen wie eine fast beliebige Anordnung von Strichen.

In Wahrheit setzt es sich aus drei Komponenten zusammen.

Diese Komponenten sind selbst wiederrum Zeichen mit den gleichen Eigenschaften (Bedeutung, Lesung, Zusammensetzung), weshalb sie als kleine Dreiecke dargestellt werden.

Durch diesen selbstbezogenen (rekursiven) Aufbau können komplexe Zeichen durch Zerlegung (Dekomposition) leichter erfasst und verstanden werden.

Das Beispiel soll zeigen, dass das Zeichen in seinem Aufbau ebenfalls komplex sein kann.

Da es aus vielen Komponenten bestehen kann, ist diese Eigenschaft auch als Wolke dargestellt.

Fazit: Im Beispiel von 親 bestehen alle drei Eigenschaften aus drei oder mehreren Elementen. Egal welche Eigenschaft man betrachtet, man begegnet einer hohen Informationsmenge. Daher weißt ein einzelnes Zeichen eine hohe Informationsdichte auf, was das Lernen der Zeichen so aufwendig macht.

Im Folgenden werden Lerntechniken behandelt, wie man Zusammensetzungen, Bedeutungen und Lesungen von chinesischen Zeichen erkennen und verinnerlichen kann.

Zusammensetzungen Erkennen

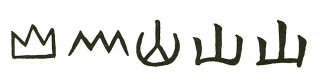

Ein chinesisches Zeichen passt immer in ein Quadrat, d.h. ein Viereck mit vier gleich langen Seiten und vier rechten Winkel.

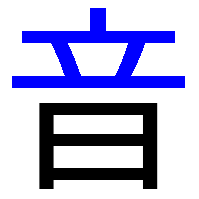

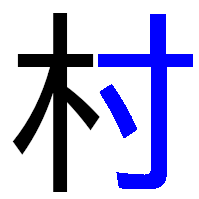

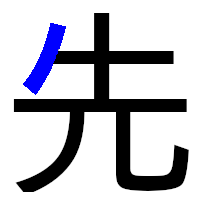

Wenn ein Zeichen zusammengesetzt wird, muss es in das Quadrat passen und darf demnach nicht über den Rand gehen. Aus diesem Grund müssen Zeichenkomponenten verformt und verschoben werden, um noch in den quadratischen Zeichenbereich Platz zu haben (auf Rotation wird verzichtet). Um sich besser vorstellen zu können, auf welche Verformungen sich der Lernende verbereiten muss, werden hier ein paar Beispiele vorgestellt. Der Teil der zu betrachtenden Verformung oder Positionierung ist blau hervorgehoben.

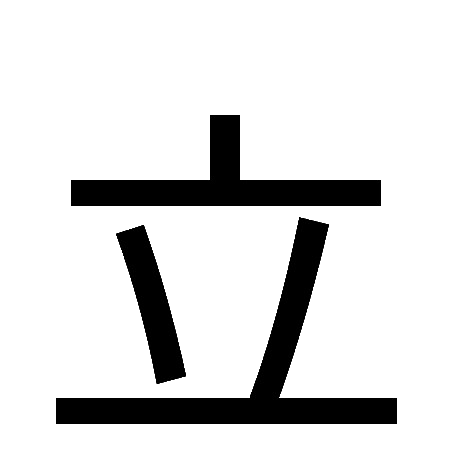

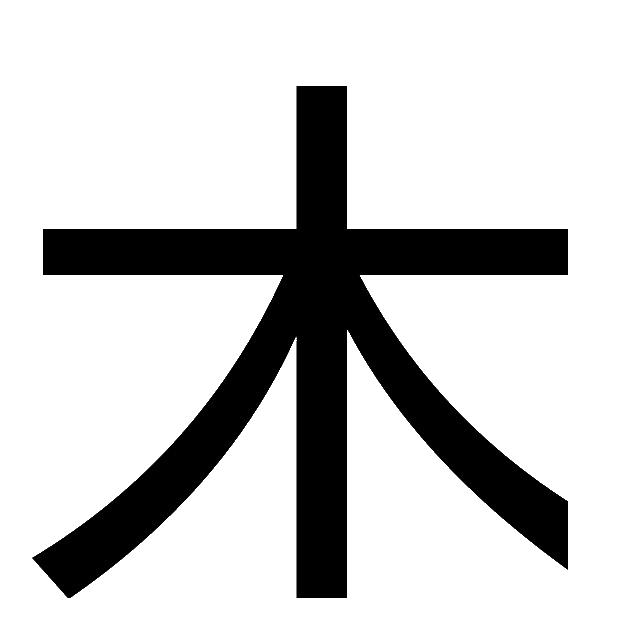

| Komponenten | Zusammensetzung | Erklärung |

|---|---|---|

| 立 日 |  |

Damit die Komponenten übereinander Platz haben, müssen sie gequetscht werden. |

| 木 寸 |  |

Damit die Komponenten nebeneinander Platz haben, müssen sie ebenfalls gequetscht werden. |

| 丿 土 儿 |  |

Einfache Zeichen, die wie Striche aussehen, werden gerne an Seiten angehangen. |

| 木 日 |  |

Wenn Zeichen ineinander gezeichnet werden, kann es sein, dass das eine Zeichen lang gezogen wird. |

| 竹 合 |  |

Bei starker Quetschung verfremdet sich das Zeichen, da die Striche aus Platzgründen nur noch angedeutet werden können. |

Manche Zeichen können in so kleinem Platz nicht vollständige gezeichnet werden, daher werden sie mit wenigen Strichen angedeutet. Sie verfremden sich dadadurch sehr stark, weshalb man sie als eigene Komponenten auffassen kann.

| Volles Zeichen | Vereinfachte Komponente | Beispielverwendung |

|---|---|---|

| 手 | 扌 | 指 |

| 水 | 氵 | 池 |

| 人 | イ | 休 |

Fazit: Chinesische Zeichen sind nicht wahllos gezeichnete Striche, sondern setzen sich aus Komponenten zusammen. Kennt man diese Komponenten und weiß, wie sie angeordnet und verformt werden dürfen, erkennt man sie leichter wieder.

Bild-basierte Bedeutung

Für bestimmte Zeichen ist eine weitere Zerlegung nicht mehr möglich oder es lohnt sich nicht, dies zu tun. Es ist dann sinnvoll eine wiedererkennbare Einheit zu erlernen, die in anderen Zeichen so wiederverwendet wird. In solchen Fällen kann man sich die visuelle Fähigkeiten des Gehirn mit Merkbildern zunutze machen.

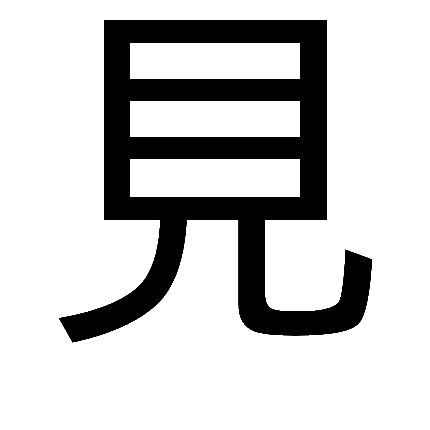

Tatsächlich lassen sich die Komponenten von 親 nämlich 立, 木, und 見 nicht mehr sinnvoll zerlegen. Um die Hauptbedeutung eines Zeichens klar zu machen, wird ein Bild verwendet, welches die Form und die Hauptbedeutung in einem Zug illustriert. Durch das Überblenden zwischen Bild und Zeichen wird eine visuelle Assoziation geschaffen: Sieht man das Zeichen später, erinnert man sich an das Bild und damit auch an die Hauptbedeutung zurück.

|

|

|

| Stehen | Baum | Sehen |

Normalerweise benötigt es nicht noch eine zusätzliche Erklärung, doch der Ratgeber möchte hier den Punkt der Merkbilder klar machen.

- Mit Stehen verbindet man emotional am stärksten das erste mal, wenn ein Kind stehen und laufen kann. Die vertikalen Striche in 立 symbolisieren die Beine des Kindes, während die horizontalen Striche Boden und Arme illustrieren.

- Absichtlich ist bei dem Bild zur Bedeutung Baum eine Illustration gewählt, bei dem die Wurzeln so zulaufen, wie es die Form des Zeichens zeigt.

- Im Fall von Sehen kann man das Auge mit Iris und Pupille in der Form erahnen. Die zwei geschwungenen Linien unten sollen Lichtstrahlen symbolisieren, die wir zum Sehen an das Auge aufnehmen.

Für einfache, Piktogramm-artige Zeichen mag diese Technik gut funktionieren. Im Falle von komplexeren, zusammengesetzten Zeichen wird eine andere Merkhilfe ratsam.

Komponenten-basierte Bedeutungen

Kann man von den Komponenten in einem chinesischen Zeichen auf seine Hauptbedeutung (und evtl. naheliegende Bedeutungen) schließen?

Für komplexere chinesische Zeichen lässt sich, wie im Abschnitt Herkunft gezeigt, die Historie ermitteln.

Im Fall von 親 ist es Folgende:

Tatsächlich soll die linke Seite ein Meißel mit einem Baum am unteren Ende darstellen als Hinweis auf einen Haselnusszweig, der als Peitsche verwendet wurde.

Der rechte Teil bleibt weiterhin 見|Sehen, wie oben gezeigt.

Wird damit also überliefert, dass Eltern unter Beobachtung mit Peitsche die Kinder erzogen haben?

Aus der Meißel-Haselnusszweig-Peitsche ist ganz klar erkennbar die Vereinfachung in ein 立 über einem 木 geworden.

Da diese beiden Komponenten schon eine Hauptbedeutung haben, ist es geschickt, sich diese für die Zusammensetzung zu merken, als ein neue Komponente erlernen zu müssen.

Die richtige Zerteilung erleichtert das Erkennen und unterstützt das aufeinander aufbauende Lernen von Zeichen genutzt als Komponenten.

Die echte Herkunft zu kennen ist zwar nett, kann aber das Lernen behindern, da Vereinfachungen, Veränderungen, Verformungen, veraltete Sichtweisen und eine andere Kultur die eigentliche Bedeutung schwer assoziierbar machen.

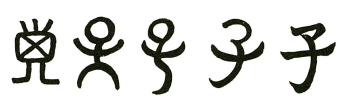

Ein anderes Beispiel bildet 知 für die Hauptbedeutung 知|Wissen. Tatsächlich zeigte das ursprüngliche Symbole im Orakelknochen eine Zusammensetzung aus 大|Erwachsener, 口|Mund und 子|Kind, als Erklärung, dass der Erwachsene sein Wissen an seine Kinder weitergibt. Über die Zeit hat sich der 大|Erwachsene aber in 矢|Pfeil gewandelt und die 子|Kind Komponente wurde weggelassen. Übrig bleibt 矢|Pfeil und 口|Mund, um 知|Wissen zu formen. Wieder ist es schön, die echte Herkunft zu kennen, doch es hilft beim Lernen nicht, da man sich auf die heutige nun entstandene Form konzentieren muss.

Natürlich kann es mehr als eine Zerlegungsmöglichkeit geben. Zum Beispiel könnte man 親 auch in 辛|Pikant und gedachte ハ|Flossen sowie 見|Sehen zerteilen. Die echte Zerlegung lässt sich manchmal von der Strichreihenfolge ableiten, doch in diesem Fall nicht, da 辛 in 親 enthalten ist. Schlussendlich sollen die Zerlegungen als Merkhilfe dienen, bis sich das ganze Zeichen (親) als eine Bedeutungseinheit eingeprägt hat. Daher könnten alternative Zerlegungen sinnvoll sein, wenn der Lernende sich die Zusammenstellung besser merken kann.

Jede Komponente sollte am besten ein Zeichen repräsentieren, dass man von seiner Hauptbedeutung gelernt hat und dann wiederverwenden kann. Doch es gibt Komponenten, die selbst keine chinesischen Zeichen sind. Hier empfiehlt es sich eine passende Bedeutung zu erfinden, um diesem Strichmuster eine virtuelle Bedeutung zu geben. Erst dann kann der Lernende sich das Muster unter etwas merken und es auch benennen. Das wurde z.B. eben getan, als Flossen (ハ) eingeführt wurde, weil diese zwei Striche an Fischflossen erinnern. Wird aber in einem japanischen Wörterbuch nach diesem Zeichen gesucht, findet man kein chinesisches Zeichen mit einer Bedeutung.

Um auf die Frage am Anfang zurückzukommen: Kann man von den Komponenten in einem chinesischen Zeichen auf seine Hauptbedeutung (und evtl. naheliegende Bedeutungen) schließen? Ja, aber wählt man den echten historischen Weg, dann hat man mit Vereinfachungen, Veränderungen, Verformungen und Entfernung von Komponenten zu kämpfen. Um sich einfach die Bedeutung eines Zeichens aus seinen Komponenten zu merken, reicht es schon allen Komponenten Bedeutungen zu geben und diese in Merksätze zusammenzuhängen (zu assozieren). Aber wie passt dann 立|Stehen, 木|Baum und 見|Sehen zur Hauptbedeutung 親|Eltern? Vielleicht mit folgendem Merksatz:

Im Stand (立) vom Baumhaus (木) sehen (見) meine Eltern (親) mir beim Spielen zu.

Die Komponenten werden zum besseren Erfassen grün und fett gedruckt hervorgehoben. Der Merksatz ist so aufgebaut, dass die Komponenten in richtiger Reihenfolge von oben nach unten und links nach rechts genannt werden, wobei zum Schluss die zu merkende Hauptbedeutung kommt. Man kann probieren noch weitere Bedeutungen wie Intimität, Verwandtschaft und Vertrautheit in den Merksatz mit aufzunehmen, muss aber aufpassen den Satz nicht zu überfrachten. Bei diesem Merksatz macht man sich zunutze, dass 立 über 木 ein Baumhaus darstellen könnte. Merksätze können die eigene Kultur besser aufgreifen: Eine Szene in der Eltern ihren Kindern beim Spielen im Baumhaus zuschauen ist im Alltag in Deutschland denkbar. Wenn der Lernende selbst in der Kindheit ein Baumhaus hatte, verknüpft sich diese emotionale Erinnerung durch den Merksatz noch stärker. Auch wenn Merksätze vielleicht unwahr, obszön, frei erfunden oder angreifend sind, jedes Mittel ist recht eine emotionale Assoziation herzustellen, um schlussendlich einem komplexem chinesischem Zeichen eine Hauptbedeutung zuordnen zu können.

Tatsächlich lassen sich mit dieser Methode durch etwas Phantasie, der geschickten Zerteilung und der sinnvollen Komponenten-Bedeutung zuordnung Merksätze für alle 2.136 chinesische Zeichen erzeugen. Da die Merksätze kleine Geschichten mit ausgewählten Konzepten erzählen, sind sie recht einfach zu erstellen und, dank der Art wie unser Gedächtnis funktioniert, einfach zu merken.

Mit dieser Technik kann man die Zusammensetzung- und Bedeutungseigenschaften der Zeichen assozieren. Wie sich das auch auf die vielen verschiedenen Lesungen übertragen lässt, wird im nächsten Abschnitt behandelt.

Lesungen

Wie bereits erwähnt, haben über Jahrhunderte japanische Schriftgelehrte chinesische Zeichen übernommen, sie mit der japanischen Aussprache von bekannten Konzepten in Verbindung gebracht und dabei auch die chinesische Aussprache, aber japanisch ausgesprochen, übernommen. Aus diesem Grund existieren nun Wörter mit dem 親|Eltern Zeichen, bei dem es verschiedene Möglichkeiten gibt, es zu lesen, nämlich しん, おや und した.

Die verschiedenen Lesung für ein Symbol mag für deutsche Muttersprachler erstmal verwirrend sein. Vielleicht ist es mit dem Beispiel zu erklären, dass wir die Buchstabenkombination "ei" üblicherweise als ai aussprechen. Steht diese Buchstabenkombination aber in einem anderen Zusammenhang wie bei "Reiseidee", sprechen wir es e-i aus. Doch bei "Reiseintopf" ist es wieder ai. Der Wort-Kontext, wie "ei" entstanden ist, d.h. was links und rechts von "ei" steht, entscheidet seine Aussprache.

Nicht alle Lesungen von chinesischen Zeichen tauchen gleich häufig auf. Geht man alle gebräuchlichen Wörter (keine Fachwörter, spezielle Eigennamen, etc) mit dem 親|Eltern Zeichen durch, erhält man folgende Verteilung:

- しん in 14 Wörter (52%)

- おや in 10 Wörtern (37%)

- した in 3 Wörtern (11%)

Lernt man also die Lesungen しん und おや hat man beim Lernen von Wörtern eine recht hohe Wahrscheinlichkeit, dass dort eine der beiden Lesung verwendet wird.

Damit ein Leser, der die Lesung von Zeichen nicht kennt, den Text trotzdem lesen kann, gibt es eine Lesehilfe. Die Lesehilfe legt ひらがな oder カタカナ Silben über (oder neben) die chinesischen Zeichen, um ihre Aussprache zu vermitteln. Diese spezielle Schrift (かな) wird ふりがな genannt.

Merksatz: Wenn ich die chinesischen Zeichen nicht lesen kann, werde ich zur Furie (ふり).

Wie ふりがな über den Zeichen geschrieben ist, wird anhand von verschiedenen Wörtern, in denen 親|Eltern vorkommt, gezeigt. Dabei ist die Bedeutung (Übersetzung) der Wörter hier erstmal nebensächlich.

親友、 親、 親指、 親しい

Hier erkennt man gut, dass je nach dem welche Zeichen nach 親|Eltern geschrieben werden, sich das Wort und damit die Lesung ändern kann.

Die Lesungen lassen sich in zwei Kategorien einteilen: die Aussprache des Zeichens als japanischer Begriff und die chinesische Aussprache, aber japanisch ausgesprochen. Man kann hier als Sprachwissenschaftler noch sehr ins Detail gehen. Dieser Ratgeber empfiehlt die Lesungskategorie kaum zu beachten, da die Lesung, wie oben gezeigt, stark vom Wort-Kontext abhängt. Es gibt keine festen Regeln sondern nur ungefähre Daumenregeln, welche Lesungen verwendet werden. Da sich Lesungen aus den beiden Kategorien auch mischen können, ist die Empfehlung die tatsächliche Lesung durch das gelernte Wort zu lernen (siehe Details im nächsten Kapitel über gebräuchliche Wörter).

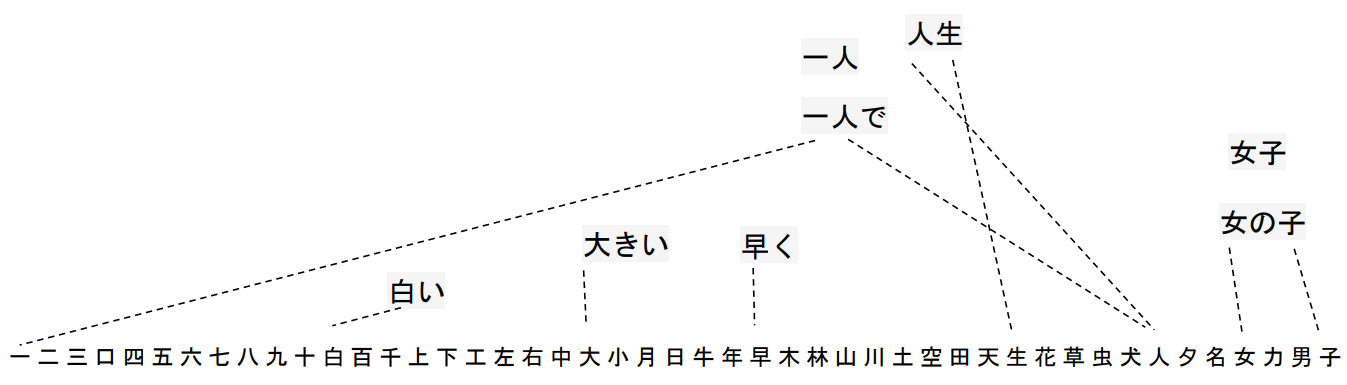

Wie schnell sich Lesungen ändern können, wird an diesem Beispiel noch verdeutlicht:

女の子 und 女子

Aus diesem Grund sollte der Lernende immer auf der Hut sein, dass Lesungen in verschiedenen Wörtern auf manchmal unerklärliche Weise variieren.

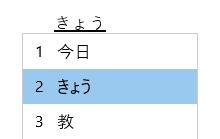

Durch das Wissen über die Lesung(en) von chinesischen Zeichen, ist man nun auch in der Lage, das Zeichen schreiben zu können. Geht man wieder auf Input Tools von Google und stellt auf Japanisch, kann man es überprüfen. Tippt man おや und nutzt die Leertaste bzw. Taste, sieht man verschiedene Möglichkeiten, was gemeint sein könnte.

Da 親 ein Wort ist, wird es direkt angezeigt. Tippt man auf gleiche Weise nur しん ein, taucht 親 erst viel später in der Liste auf. Da es erst mit しんゆう eindeutig ein Wort ergibt, sollten alle Silben eingegeben werden.